“Il 30 aprile 1669 fu un giorno cruciale per la popolazione catanese e per la città: sotto la spinta della colata lavica, crollò un tratto di mura lungo 57 metri tra il bastione degli Infetti e del Tindaro, ai limiti dell’attuale centro storico. Quel tragico giorno la colata entrò in città, avanzando lentamente verso il monastero di San Nicolò l’Arena, che fu raggiunto dalle lave fra il 1 e il 5 maggio, ed entrando anche nel settore sud-est attraverso la porta dei Canali.

In quei drammatici primi giorni di maggio, con la lava che avanzava dentro la città, il senato cittadino si riunì per discutere l’eventuale abbandono di Catania e il conseguente spostamento dell’abitato in un nuovo sito e, sempre in quei giorni, ci fu il tentativo non riuscito di deviazione della colata lavica presso la zona di Malopasso, ad opera di un gruppo di uomini di Pedara, guidati dal governatore del paese Don Diego Pappalardo.

In quei drammatici primi giorni di maggio, con la lava che avanzava dentro la città, il senato cittadino si riunì per discutere l’eventuale abbandono di Catania e il conseguente spostamento dell’abitato in un nuovo sito e, sempre in quei giorni, ci fu il tentativo non riuscito di deviazione della colata lavica presso la zona di Malopasso, ad opera di un gruppo di uomini di Pedara, guidati dal governatore del paese Don Diego Pappalardo.

Tale operazione pionieristica di deviazione prevedeva la rottura di un argine del canale di scorrimento lavico e fu finanziata dal vicario generale Stefano Riggio e dal senato catanese. Sia il vicario generale che il senato catanese organizzarono anche interventi di contenimento della colata lavica all’interno della città, con la costruzione di barriere di pietre a secco.

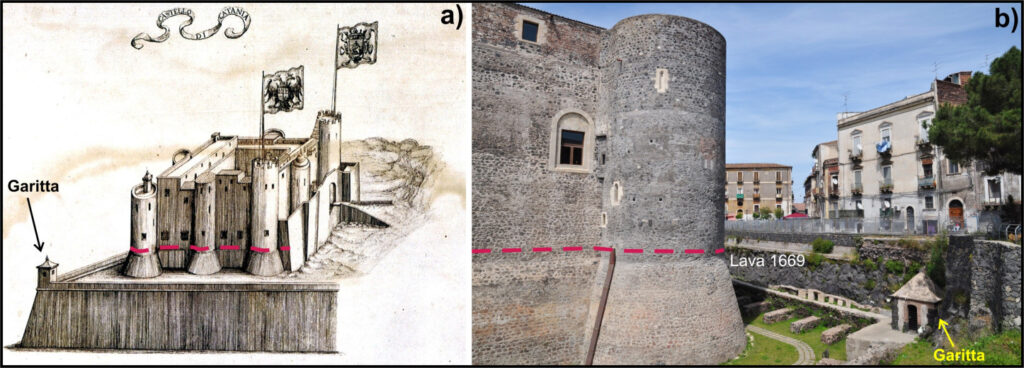

L’8 maggio la colata si arrestò, dopo aver distrutto numerose case, alcuni palazzi nobiliari e diverse chiese. Intanto, altri flussi lavici continuavano ad accumularsi lungo il settore meridionale della cortina difensiva detta “sotto al Castello”. In questa zona il 16 maggio, presso il baluardo di San Giorgio, la colata superò le mura e iniziò a riversarsi dentro il fossato del Castello Ursino. Il castello, edificato a partire dal 1239 per volontà dell’imperatore Federico II di Svevia, si affacciava sul mare dall’alto del promontorio meridionale della città. Il 9 giugno la colata arrivò quasi all’altezza delle finestre, che furono murate, e il castello venne abbandonato. Nei giorni successivi si completò la distruzione di una parte del settore meridionale della città.

Il castello, edificato a partire dal 1239 per volontà dell’imperatore Federico II di Svevia, si affacciava sul mare dall’alto del promontorio meridionale della città. Il 9 giugno la colata arrivò quasi all’altezza delle finestre, che furono murate, e il castello venne abbandonato. Nei giorni successivi si completò la distruzione di una parte del settore meridionale della città.

Durante i mesi di maggio e giugno il flusso lavico principale, alimentato dai tunnel lavici, continuò a riversarsi in mare, dove complessivamente formerà un delta lavico ampio circa millecinquecento metri, causando lo spostamento in avanti della linea di costa di circa 800 metri.”