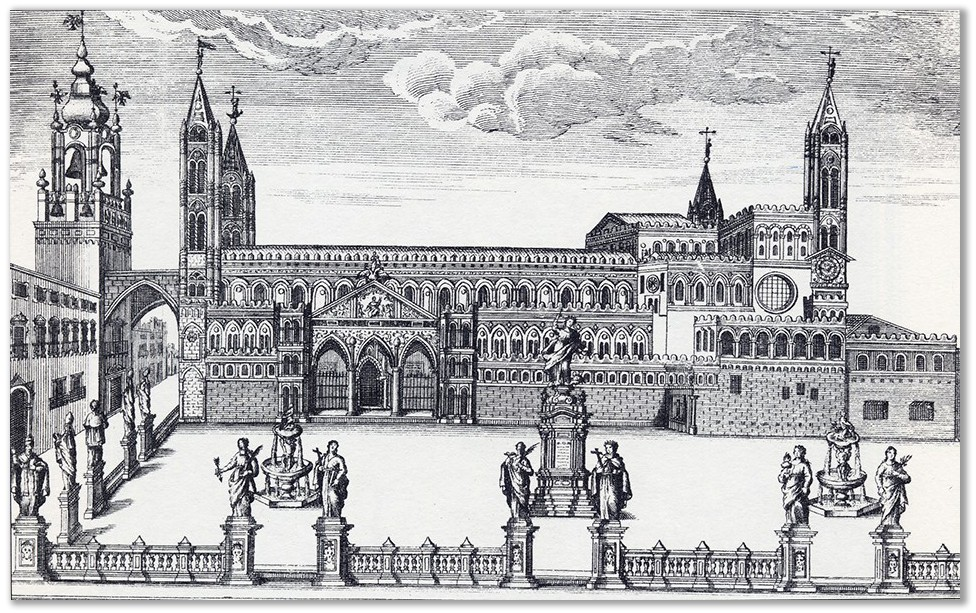

Nei secoli successivi la Cattedrale non subì particolari rimaneggiamenti o modifiche sostanziali; nel XIV secolo, fu completata la facciata occidentale e sopraelevate le 4 torri scalari vennero aggiunte le cappelle laterali e trasformati o ingranditi alcuni spazi liturgici.

nel XIV secolo, fu completata la facciata occidentale e sopraelevate le 4 torri scalari vennero aggiunte le cappelle laterali e trasformati o ingranditi alcuni spazi liturgici.

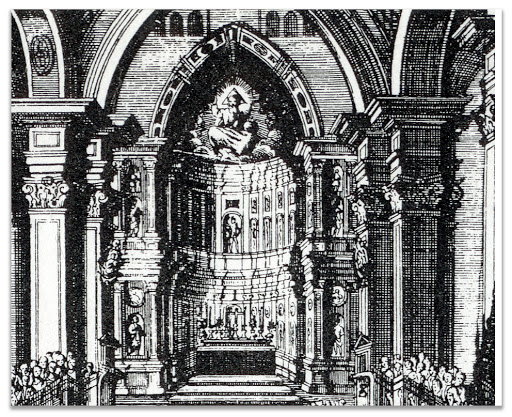

Nel XV e XVI secolo, la maggior parte degli interventi fu dedicata all’abbellimento dell’interno con la decorazione delle nuove cappelle e l’inserimento di opere scultoree di pregio. All’esterno fu affidata ad

Antonio Gambara

l’incarico di realizzare un nuovo portale e un

portico

sul fronte meridionale. Nella zona del Santuario fu affidato, nel 1509, ad

Antonello Gagini

il compito di realizzare l’imponente

tribuna marmorea

, che doveva abbellire l’intero catino dell’abside centrale, con risvolti decorati che si affacciavano sull’Antititulo.

Nello stesso periodo venne ampliata l’area della sacrestia, con un nuovo corpo aggiunto, verso est.

Nello stesso periodo venne ampliata l’area della sacrestia, con un nuovo corpo aggiunto, verso est.

Dopo centinaia di anni l’edificio sacro, ancorché abbellito e curato dalla

Maramma

della Cattedrale, presentava i segni del tempo, in special modo per guasti strutturali alla fabbrica.

Alla fine del XVIII, l’occasione di tali lavori favorì l’avvio di un programma generale di ristrutturazione, trasformando profondamente la Cattedrale, secondo il gusto neoclassico dell’epoca, che ne determinò l’attuale assetto compositivo.

Il progetto fu affidato al regio architetto

Ferdinando Fuga

, ma la sua esecuzione operativa venne seguita dagli architetti palermitani

Carlo Chenchi

e

Giuseppe Venanzio Marvuglia

.

La Cattedrale venne, così, profondamente trasformata, al suo interno, come

una chiesa a croce latina

con la creazione del grande

transetto

con al centro una grande cupola, che ne connota, oggi, pesantemente la sagoma esterna. La trasformazione più evidente riguardò l’area presbiterale, dove fu abolito l’originale

Titulo

ed

Antititulo

della basilica normanna, con la realizzazione delle

cappelle del Santissimo Sacramento

e di

Santa Rosalia

,

il maggiore prolungamento del

cappellone del coro

, fino all’

abside maggiore

, scomposero la spazialità originaria della zona dell’Antititulo.